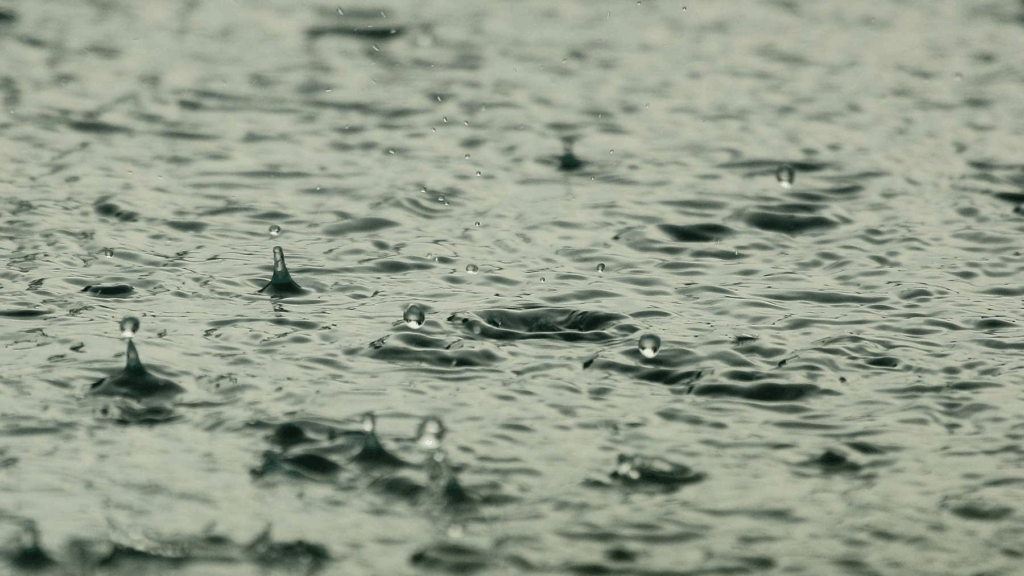

Durante siglos, la lluvia fue siempre bienvenida. Refrescaba los campos, limpiaba el aire, alimentaba los ríos y nutría a los seres vivos. Pero, a mediados del siglo XX, algo empezó a cambiar. En algunas regiones de América del Norte y de Europa, los árboles comenzaron a enfermar, sin que fuese posible detectar ninguna razón para ello. Los lagos, antes llenos de vida, se volvían estériles poco a poco, y los peces desaparecían. Incluso, los suelos se volvían más pobres, y las hojas de los árboles presentaban quemaduras extrañas. ¿Qué era lo que ocurría?

Pero lo más inquietante de todo era que no se veía venir. Es decir, no era una sequía, ni una plaga, ni un incendio. Todo lo contrario: era algo que venía del cielo, no en forma de rayos o tormenta, sino disfrazado de algo mucho más cotidiano: la lluvia. Pero no se trataba de lluvia normal, sino de una que, poco a poco, estaba envenenando ecosistemas enteros. A esta amenaza invisible, los científicos empezaron a llamarla “lluvia ácida”. No obstante, convencer al mundo de su existencia no sería nada fácil.

Los primeros en escuchar al bosque

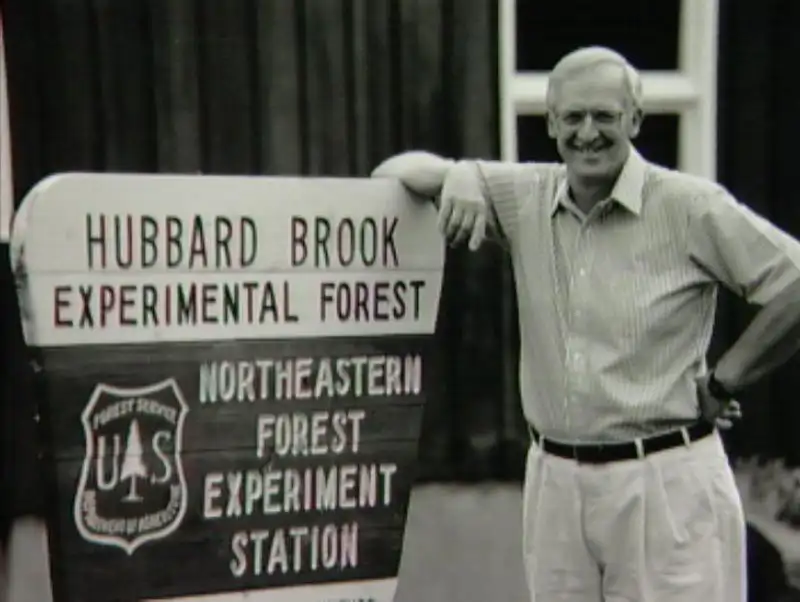

Uno de los primeros científicos en sospechar que algo no cuadraba fue Gene Likens, un joven ecólogo estadounidense. A finales de los años 60, mientras estudiaba los bosques del noreste de los Estados Unidos, comenzó a analizar químicamente el agua de la lluvia. Para su sorpresa, lo que encontró no era solo agua: contenía niveles anormalmente altos de acidez. De hecho, tan altos como los del vinagre. Era tal y como si el cielo estuviera lanzando vinagre sobre los árboles.

Junto a su equipo, Likens identificó la fuente del problema: no estaba en los bosques, sino en las ciudades y en las zonas industriales. Las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, producidas principalmente por plantas de carbón y vehículos, estaban subiendo a la atmósfera, donde se mezclaban con vapor de agua y daban lugar a ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y, justamente, era esa lluvia “modificada” la que estaba matando los bosques.

Sin embargo, aunque sus datos eran sólidos, el camino para que se le tomase en serio fue muy difícil. Muchos políticos y empresarios, e incluso otros científicos, se negaban a aceptar aquella verdad incómoda: que la contaminación podía viajar cientos de kilómetros, cruzar fronteras y dañar lugares completamente alejados de la fuente original. Hay que tener en cuenta que el concepto impresionaba: planteaba que una fábrica en el Medio Oeste estadounidense podría estar afectando a un lago en Canadá. Lo cual les parecía ridículo… al principio.

El experimento no – ignorable

De esta forma, mientras Likens seguía recolectando datos, en el norte de Ontario, Canadá, otro científico estaba preparando una jugada decisiva. David Schindler, investigador del gobierno canadiense, lideraba un ambicioso proyecto en el Área de Lagos Experimentales (ELA), una remota zona protegida donde se podían realizar estudios a gran escala sin afectar poblaciones humanas.

Allí, Schindler y su equipo hicieron algo extraordinario: recrear artificialmente los efectos de la lluvia ácida. Aplicaron soluciones ácidas en dosis controladas sobre ciertos lagos para simular lo que estaba ocurriendo en la naturaleza. Y lo que vieron fue impactante: en pocos meses, los peces morían, los insectos acuáticos desaparecían, el agua se volvía turbia y los ciclos naturales se alteraban por completo. Llegaron a una conclusión: no era una teoría, era una catástrofe en cámara lenta.

Gracias a estos experimentos, los científicos pudieron finalmente mostrar al mundo que la lluvia ácida tenía efectos devastadores reales y medibles. Pero existe una parte positiva: al profundizar en su investigación, descubrieron que algunos microorganismos del suelo y del agua eran capaces de neutralizar parte de la acidez, lo que ofrecía algo de esperanza. Si lograban reducir la contaminación, la naturaleza quizás sería capaz de recuperarse. Todavía había tiempo de actuar.

La Ley que cambió el cielo

La pregunta era: ¿estaba el mundo dispuesto a cambiar? La respuesta fue, sin duda, lenta. Las industrias energéticas, especialmente las del carbón, rechazaban las conclusiones. Argumentaban que regular sus emisiones sería costoso, innecesario y, desde luego, dañino para la economía. Muchos gobiernos, temerosos del impacto político y económico, preferían mirar hacia otro lado.

No obstante, la comunidad científica no se rindió. Likens, Schindler y muchos otros siguieron publicando, dando charlas, alertando a la prensa y colaborando con organizaciones ambientales. Poco a poco, la opinión pública comenzó a tomar conciencia: las imágenes de lagos muertos, bosques calvos y monumentos corroídos por la lluvia comenzaron a llenar las portadas de periódicos y otros medios de comunicación. Como resultado, la gente empezó a exigir acciones.

Pero tuvieron que pasar décadas de presión para que las medidas llegasen: en 1990, Estados Unidos, finalmente, aprobó una importante enmienda a su Ley de Aire Limpio, que obligaba a las industrias a reducir drásticamente sus emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno. Y, al cabo de poco tiempo, otros países siguieron sus pasos. La ciencia había ganado la batalla: los niveles de lluvia ácida comenzaron a disminuir y, aunque la recuperación no fue inmediata, el daño pudo detenerse.

Reportaje tomado de National Geographic